「戦国武将に学ぶ」も、ついに最後の黒田如水まできました。

毛利よりは織田、織田の次は羽柴、羽柴の次は徳川と、先を読むに優れた洞察力の持ち主です。

また、個々の戦場での調略活動も素晴らしいものがあります。これにより、秀吉は明らかに助けられています。

上記の通り、将来の見通しと、戦争での駆引きについては正確無比、天才的であったと読み取ることができる人物です。

が、そもそも自分が主体的にどう動くべきか、というような部分については読み取るところが殆どない人でもありました。

黒田如水の人生は、豊臣秀吉に、生かさず殺さず使い捨てにされたと言えます。

よって黒田如水から学びえたことは、

混乱の世の中にあって、自分の軸を明かし、現実に向かってどう対置し、いかに生きるべきか、ということを学ぶに足りない人とは、どういう人か、

ということでした。

黒田如水と徳川家康のスタンス

秀吉をして、「自分の次の天下人は、徳川か黒田だ」と言わしめた黒田如水ですが、後世に残るこの2人の有名な言葉を比較してみると、その差は明らかです。

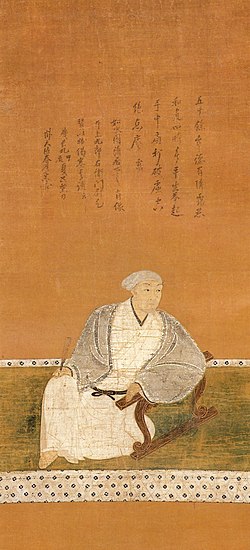

![]() 黒田如水(水五訓)

黒田如水(水五訓)

一、自ら活動して他を動かしむるは水なり

一、常に己の進路を求めて止まざるは水なり

一、障害にあい激しくその勢力を百倍し得るは水なり

一、自ら潔うして他の汚れを洗い清濁併せ容るるは水なり

一、洋々として大洋を充たし発しては

蒸気となり雲となり雨となり雪と変じ霰と化し

凝っては玲瓏たる鏡となりたえるも

其性を失わざるは水なり

![]() 徳川家康(遺訓)

徳川家康(遺訓)

人の一生は、重荷を負うて遠き道を行くが如し

急ぐべからず

不自由を常と思えば不足なし、

心に望み起らば困窮したるときを思い出すべし

堪忍は無事長久の基、怒りは敵と思え

勝つことばかり知りて、負けることを知らざれば

害その身に至る

己を責めて人を責めるな

及ばざるは過ぎたるより勝れり

家康の遺訓は、自分の現実に体当たりで生きた行動家の言葉といえるでしょう。

如水の言葉には、流れている水そのものというよりは、どちらかというと、それを眺めている人の

言葉であります。

忍耐の連続だった黒田如水

最後に以下は、如水が秀吉の怒りを買い窮地に陥ったときに、息子の長政に送った遺訓をまとめた内容です。

![]() 何事も、決して心のままにはならない。

何事も、決して心のままにはならない。

堪忍と分別が第一だ。これをしないで、格好の

よいことばかり考えるとろくなことがない。

『黒田如水』(著 童門冬二)より

黒田如水の人生はかくのごときものであったということでしょう。

もちろん、部下に対する人心収攬など、武将として恐るべき素質と、また、その野望を胸のうちに見透かされたからこそ、秀吉に警戒されたのは言うまでもありませんが・・・

以上、黒田如水でした。